En el verano del 94, con el Sol derramando plomo sobre las calles de Villanueva y las moscas sobrevolando tajadas de sandías, solía salir de casa con el Micho 1 bajo el brazo para leer con mi tía Mercedes en casa de mi abuela. No podía esperar al final de la siesta para descubrir qué trepidantes aventuras habían vivido Michín, Morito y Canelo. Unos años después, inmerso en el diálogo por la paz del hogar, me sentaba enfrente de mi madre en la mesa de la cocina, mojaba un dinosaurio en el vaso del ColaCao y le exponía mis condiciones: sólo me metería en el coche si volvíamos a casa con un Mortadelo. En el peor de los casos me conformaba con un ejemplar de Zipi y Zape o de El Capitán Trueno. Mi padre, que se había suscrito al Círculo de Lectores cuando “crisis” sonaba a guerrero troyano, me regaló la colección roja de Barco de Vapor. Llegaba del colegio deseando encontrar una nueva entrega con la que pasar las tardes leyendo las peripecias de Fray Perico o los viajes del Pirata Garrapata. En mi Primera Comunión, una amiga de mi madre que habría barruntado mi aprehensión a los libros, me regaló una colección preciosa, compuesta por “El Conde de Montecristo”, “Los tres Mosqueteros” y “La Odisea”. Estaban editados en tapa dura y las ilustraciones parecían pintadas por Velázquez. En mis años universitarios, me saltaba las clases de esos profesores que decían “todo esto está en copistería” y me dirigía a La Casa del Libro a esnifar hojas nuevas y a memorizar qué títulos compraría cuando publicaran la obra en edición de bolsillo.

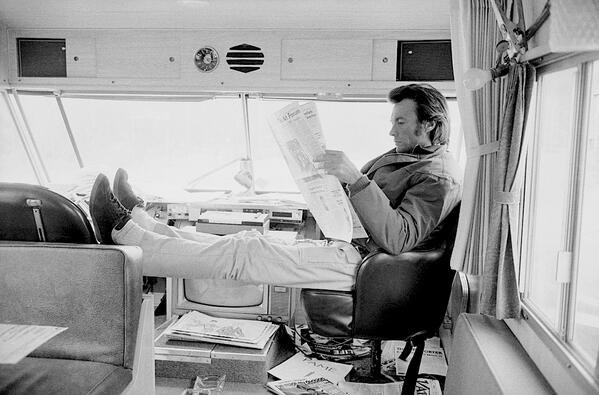

En la feria del Libro Antiguo, que se celebra en la Plaza Nueva, compré “La educación sentimental” y leí las primeras páginas en los escalones del ayuntamiento. A los cinco minutos, un par de agentes de policía me pidieron que me marchara esgrimiendo que no me podía sentar ahí. Si les hubiera ofrecido un mechero y una garrafa de gasolina le habrían prendido fuego a todas las casetas de la feria. Cuando voy a casa de mis abuelos paternos, me acomodo en la mecedora del salón y ojeo biografías de toreros, manuales de agricultura y novelas históricas. El verano pasado, mi abuelo me prestó una edición antigua de “Los emigrantes” de Howard Fast y yo le dejé “Juan Belmonte, matador de toros” de Manuel Chaves Nogales. Me gustan las recomendaciones literarias que se gestan entre las diferentes generaciones de una misma familia; empujan la rueda de la cultura hasta el infinito y tejen una red de sabiduría que nos envuelve a todos. Cuando me registré en Amazon, empecé a llenar las estanterías de La Buhardilla hasta que aterricé en Inglaterra. Ahora bajo los libros al salón porque me queda poco sitio en el armario. La idea de este texto me sorprendió en el supermercado. Compré un par de ensaladas de fruta, abrí el bolsillo grande de la mochila y encontré con sorpresa un libro y un pijama. Cualquier sitio es bueno para ponerse cómodo y tumbarse a leer.